资讯详情

书法艺考生们知道哪些碑帖算是好的碑帖吗?

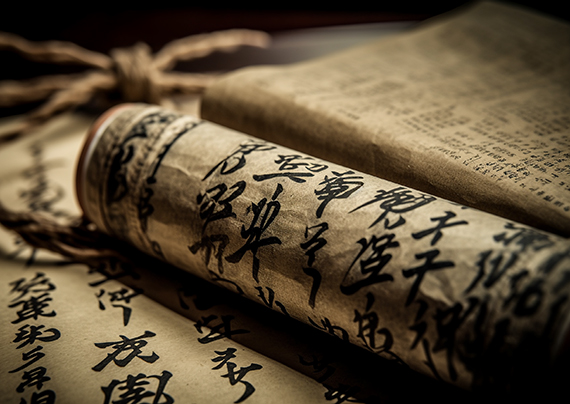

发布时间: 2年前 浏览次数:55学习书法离不开碑帖,而书法碑帖浩如烟海,风格迥异,于是,就有了一个如何选择碑帖的问题。这个问题似乎不难回答一一当然是要好的。 可是哪些碑帖算好的碑帖呢?

碑帖的好与不好自然有标准, 标准又常常与个人爱好相牵连,甚至完全来自爱好,又难免主观片面。因此个人认可的好与不好的客观现实判断难免存在不足。这样,比较可行的办法就是多请教,向书法老师请教,向书论、书法史等书本请.教.....但人总不能永远扶着拐杖走路。因为一,老师往往不在眼前,又不能巨细都求;第二,书论、书法史所谈究竟有限;第三,更重要的是他人所谈未必完全可信;第四,即使完全可信,也要经过自己眼睛的过滤,才能知道所以为可信;第五,要能用自己的眼光,评价和分辨生疏的作品,这最重要。

以下就想谈谈如何培养自己的眼光,并运用自己的眼光选择好碑帖,略去差碑帖。这会涉及方法(怎样选)和结果(选了什么)两部分。结果当然不能不主观,即使未必错,大家也未必都同意。这里就把方法作为重点,说出来与大家切磋。

眼光是逐步培养起来的,不像机器,零件配全之前一点不能用,配全之后才会起作用。初学书法,见到颜真卿《祭侄文稿》、张旭《古诗四帖》,我们不禁叹道:“太好了”。问为什么太好了,说不出来,这已经是知其妙而不能言其妙,虽然不能明确指出其妙之所在,但已有了初步的评价眼光。这种初步的感知,偏于感性,虽然零碎、模糊,却很可贵,因为它是理性的知的基础。

培养理性的感知,即系统深入的评价眼光,要有以下步骤:

(一)在读帖与临帖中摸索、磨炼、积累。这有如吃东西,多品尝、多比较,感觉就会越来越明显,越来越固定,因而形成明确的评价。书法也是如此,一件作品,我们读了、临了,会有个感觉,粗略地说是“好”、“不好”,“喜欢”、“不喜欢”,细一点说是“用笔”怎么样,“结体”怎么样,“章法”怎么样,甚至“韵味”怎么样等等。这样的评价可以从了解一件作品中来,更好的方法是可以从比较中来,因为没有比较就没有鉴别。先不管怎样,这类感觉经历多了,积累起来,就会养成分辨好坏、衡量轻重的眼光。

(二)要参考他人的评论,尤其是多种评论中的相反意见。历史上的书法家的经典名帖几乎都有人评论过,这类评论大多都收在历代书论当中,上海书画出版社出版有《历代书法论文选》及《历代书法论文选续编》,收集较多,已足够用,值得多读,也有散见于其他书中的。此外,还有专门评价某家或某碑帖的只字片语或专门论文,更便于参考。只要留心,读到的机会是很多的。近年撰写书法史论者较多,也应找一两本看看。’前人的评论,大多出自专家之手,见得广、谈得深,我们不只要重视,还要把它看作培养眼光的课本,而不是只停留于记住论断,要向前迈进一步,学习他们作这种论断的理论和方法。

(三)评价的眼光起于感性,却不可长期停留于感性。感性有靠得住和靠不住两面。感性因为是自己的真实感受,货真价实,这是靠得住的一面,但感性容易随着时间而变,随着情境而变,尤其是评价对象处于两可时,也许一时觉得可取,一时又觉得不足取,这是靠不住的一面。要靠得住,就必须在积累感性的基础上,不断剪裁、修正,使之系统化、理论化,就是说,每下一次判断都要能够说明这样评判的根据,虽然不一定讲给旁人听,但要心中有数。这数,小而言之,是言之成理的理,大而言之,是书法评论的立足点。这自然不容易,所以,仅对于学习书法而言,这种评价可以不像书法批评家和专门搞书法理论的人说得那样深、那样广,甚至可以低之又低,只要不停留在“喜欢”、“不喜欢”,而能够进一步说喜欢和不喜欢的理由即可。这个粗浅的理是必要的,并且大有价值。因为以它为基础,我们就能够建筑起理论系统的楼台,或说是敏锐而准确的眼光,有了这样的眼光,学习书法中的许多分辨、选择的问题就都可以迎刃而解了。

那么看完以上内容,你知道哪些碑帖算是好的碑帖,如何看帖选帖了吗?关注或在线搜索,艺考不迷路。

分享

分享